佛教修行的八个次第

佛教修行的八个次第

佛教修行,是众生追求内心平静、觉悟真理的重要途径。佛教修行的八个次第,以及佛法的修学次第,构成了佛教修行的基础框架。本文将详细阐述这八个修行次第,让读者了解并深入理解佛教修行的奥秘和重要性。

佛教修行的八个次第,佛法的修学次第 ,对于想了解佛学知识的朋友们来说,佛教修行的八个次第,是一个佛弟子必须了解的问题,下面小编就带领大家看看修行次第详解:

1. 发心与信仰

佛教修行始于发心,即立志修行,追求解脱。信仰则是修行的基石,坚定信仰有助于修行者勇往直前。

信仰的形成,往往需要了解佛教的历史、教义及其与其他宗教的区别。通过学习和了解,修行者会形成对佛教的信仰,这是修行的开始。

著名佛教大师慧能说:“发大心者,必获大果。”可见发心在修行中的重要性。

2. 持戒与守规

持戒是修行者遵守道德规范的行为准则。五戒、八戒等是佛教修行的基础。守规有助于修行者净化身心,为修行提供清净的环境。

持戒的重要性在于规范行为,净化心灵。只有身心清净,才能进一步修行,达到更高的境界。

3. 安住与禅定

安住是指修行者通过禅修,使内心达到平静的状态。禅定是修行的重要方法,有助于修行者洞察事物的本质。

禅定的实践需要修行者专注、耐心和毅力。通过禅定,修行者可以洞察自身和世界的本质,从而达到觉悟。

4. 悟性与智慧

悟性是指修行者在修行过程中对佛法教义的理解和领悟。智慧则是悟性的体现,是修行者运用佛法指导生活的实践。

提高悟性和智慧需要修行者不断学习、实践和反思。只有真正领悟佛法,才能运用智慧指导生活,达到解脱。

5. 慈悲与喜舍

慈悲是佛教的核心思想之一,修行者通过培养慈悲心,学会关爱他人,达到心灵的和谐。喜舍则是无条件的慷慨与分享,是修行者内心富足的体现。

慈悲与喜舍的实践需要修行者在日常生活中运用佛法教义,关爱他人,分享自己的喜悦和成果。这样,修行者的内心将变得更加宽广和富饶。

佛教修行的八个次第,是众生追求内心平静、觉悟真理的重要途径。通过发心、持戒、安住、悟性、慈悲等五个方面的修行,修行者可以逐步达到觉悟,实现内心的解脱。佛法的修学次第也为修行者提供了清晰的指导,帮助他们在修行的道路上不断前行。

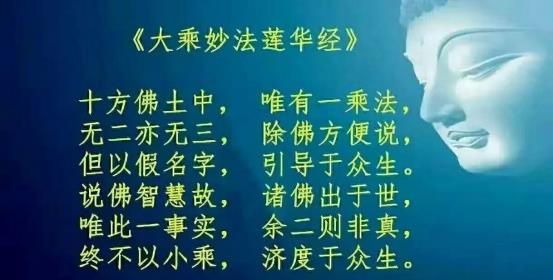

佛在《法华经》《楞严经》少说十几处,多说几十处都在提醒我们,当下就成佛!再告诉大家一个奥秘:当明白了正法,那前七种方便统统都是正法!妙不妙?乃至歪门邪道统统是正法!乃至刮风下雨、山河大地、风云雨雾、泥巴瓦块、树木花草统统都是正法!没有哪一法不正,没有哪一法不是佛,没有哪一法不是我!耳闻目睹身受……你能感觉到的一切,还有感觉不到的那一切的一切,都是我,都是一个念!尽虚空遍法界,十方三世,只有一尊佛,只有一个念,而且当下就是这一个念!这个法妙啊!妙极了!

佛教修行的每天功课都要回向,应当回向法界众生。但如果这个功课为这件事回向,那个功课为那件事回向,也不是不可以。回向必须要有普遍回向的愿,才与三种回向 相契合。这三种回向,一是回向真如实际,心心与真如相契合。二是回向佛果菩提,念念圆满菩提果。三是回向法界众生,同生极乐净土。人各有志,人各有业,随缘随分。