佛教博文

化云水禅心,入人间烟火

提到禅,人们最先想到的可能是寺庙、和尚、经书,想到的是寡淡无味却又玄妙深奥的岁月。偶尔有人想到青灯、古佛、香炉,想到袅袅不绝的悠远历史和连绵不断的寂寞时光。

禅的定义:禅那,汉译静虑,即于一所缘境系念寂静、正审思虑。宁静的心,质朴无瑕,回归本真,这便是参透人生,便是禅。

禅的本真意韵,往往不能单从字面上去理解,因为一旦被文字的表层所牵绊,就失去了领悟的根基。其实,禅不只是那些陈旧的过往,禅也有清风明月,也有鸟语花香,也有春夏秋冬,也有人间烟火。出世固然是禅的一种,入世更是禅的深意。在红尘中修行的禅,别有一种动人的美。

水往低处流,云在天上飘,一切都自然和谐地发生,这就是平常心。拥有一颗平常心,人生如行云流水,回归本真,这便是参透人生,便是禅。

禅心是佛教用语,指清静寂定的心境。禅心谓禅定非思量之心,即心专注于一之状态,又指依禅定所得之本来清净心。

人生中当心灵变得博大,空灵无物,犹如倒空了烦恼的杯子,便能恬淡安静。人的心灵,若能如莲花与日月,超然平淡,无分别心、取舍心、爱憎心、得失心,便能获得快乐与祥和。

“禅”是梵文Dhyana之简称,此云“思惟修”,亦云“静虑”。

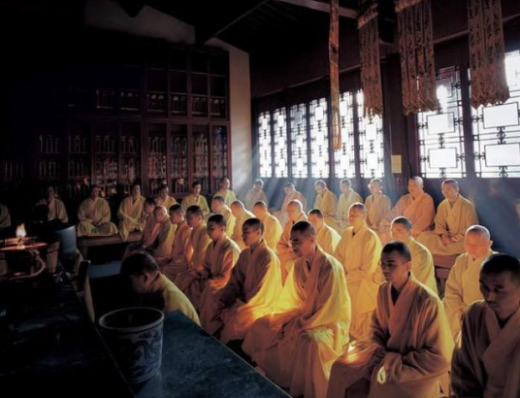

由于中国人喜欢省略,而谓之“禅”,故有“坐禅”或“打坐”等名词。顾名思义,“打坐”是要坐,为摄心。一般人虽然坐在那里,但心不在焉。打妄想去了,忽然而东,忽然而西,忽然而南,忽然而北。

坐禅又叫“思惟修”。从此三个字观之,坐禅不可能没妄想,一定会有妄想,如水波浪。因为自性里犹存虚妄,虚妄如风,妄想就如水中波浪。

而坐禅的姿势,是印度古修行者所发现的。传说是古仙人在经过无数的困难,修道仍不得道,后来发现雪山深处的一群猴子,正在用坐禅的方法修道,古仙人模仿着坐了之后,便成道了。

初学坐禅以“念息”为入门方便,是最容易得力的法门。

一呼一吸,叫做一息。息是依缘身心而出入变化的,对身心的粗动或安定,有密切关系,所以安定身心的禅定学,对修息──呼吸,极为重视。如何修念息?念息方法有六种:数、随、止、观、还、净;前三法是“禅定门”,后三法则是依定起观的“智慧门”的修法。意即清净寂定的心境,是表里如一之心,不卑不亢之心,宽容礼让之心,向真向善之心,对自然、对人世的恭敬虔诚之心,是一种悠然自得的心境——它有“结庐在人境,而无车马喧”的淡定,它有“莫听穿林打叶声,何妨吟啸且徐行”的从容,它有“玉楼金阙慵归去,且插梅花醉洛阳”的洒脱……它是一种率性而为、自然而然的生活态度。

禅心如同一池清水,能映出万事万物的影子,虽然风儿不时袭来,但水面总是保持着平静与安详。禅心,以“静”为本。静者,是禅宗所追求的境界,表现为心静如水、胸无尘念,与天地宇宙浑然一体。

禅心宛若盛开在心灵之上的一朵莲花。莲花绽放的过程,就是完善自我、修身养性的过程。莲花散发出淡雅脱俗的馨香,缕缕馨香指引人们踏上一条溢满温馨的幽静小路,一条通往幸福家园的小路。

我们每天都纠结于人世浮沉,躁动于荣辱悲欢,莫说是静下来看看这个世界的美好,便是闲下来多休息一会儿都成了奢侈的享受。但越是如此忙碌,越是如此劳神费心,我们为追求美好生活而付出的努力就越是容易成为镜花水月。为什么拼尽全力却转眼成空?其实,我们完全可以留几分心力来感受一下身边的世界,感受一下自己的内心。在静思中回归禅心,是解除尘世烦恼的一剂良方。参透了人生的真谛,自然能大彻大悟,生命也会变得愈加充实、愈加丰盈。

化云水禅心,入人间烟火。生活在纷繁喧嚣的俗世,我们都需要有一颗禅心,这是对自我的一种修炼。拥有禅心,能够让人获得安然、高远、深邃的人生体验,不致于深陷形色之中不能自拔。拥有禅心,能够使人消除杂念,一心一意、专心致志地做好自己应该做的事情。拥有禅心,并不是无为,更多的是一种慈悲的胸怀,一种充满感恩的纯净,一种面对苦难毫不退缩的坚忍,一种时刻坚信能够用爱去感动尘世的执着。拥有禅心,并非逃避现实,恰恰相反,它要求我们摒弃自私与狭隘,在现实中理性地承担义务和责任,弘扬人性中的真善美。

揣着一颗禅心打量周遭的人和事,揣着一颗禅心观照自己的人生,你一定会惊讶地发现,扰攘红尘原来是如此的光明澄澈、如此的美好温馨!

(以上资料来自网络)